(a cura di Mario Ogliaro)

Il Santuario della Madonna del Palazzo nella tradizione eusebiana

La ricostruzione del santuario

Il trasporto del campanile

La principessa Placilla e il Santuario della Madonna del Palazzo

Il ritrovamento del simulacro della Beata Vergine del Palazzo

Il Santuario della Madonna del Palazzo nella tradizione eusebiana

Conoscere il proprio paese comporta non solo dare uno sguardo ai suoi monumenti e alle sue chiese, ma implica entrare dentro la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e la sua vita religiosa.

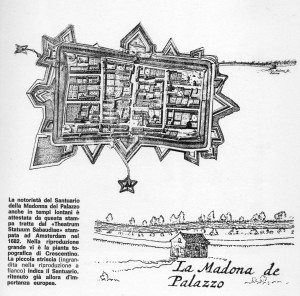

Quantunque ricostruito nella seconda metà del secolo XVIII, l’origine del Santuario risale – come vedremo – addirittura nei secoli paleocristiani. Dal punto di vista etimologico, santuario significa “luogo sacro”, un luogo cioè, dove in forza di una speciale manifestazione, la divinità viene riconosciuta e venerata. Proprio per dare maggiore importanza a questo concetto di sacralità, quasi tutti i santuari furono costruiti lungo le grandi strade di comunicazione, svolgendo così una funzione di centro d’irradiazione religiosa. Anche il nostro santuario non sfuggì a questa regola, poiché esso fu edificato proprio sulla strada romana, che da Pavia andava a Torino, accanto ad un palazzo, ovvero una di quegli alberghi d’accoglienza, sorti per la sosta o il pernottamento dei prefetti o dei comandanti militari e dove si poteva trovare del cibo e del fieno per i cavalli. Il luogo, non lontano dalla confluenza della Dora Baltea nel Po, era stato scelto sia come tappa intermedia della strada in questione, prima di traghettare il fiume, sia per il fatto che in esso vi era una piccola comunità, costituita, con ogni probabilità, da militari e loro familiari, posti a difesa dei confini naturali dell’estremo lembo vercellese. La strada romana, dopo aver attraversato i territori di Lomello, Cozzo, Carbantia (Balzola), Rigomago (Trino), Ceste (tra Santa Maria e Fontanetto Po), raggiungeva la zona del santuario, dirigendosi poi verso i cascinali di Ravanara e Landoglio, per puntare su Chivasso e Torino.

Quantunque ricostruito nella seconda metà del secolo XVIII, l’origine del Santuario risale – come vedremo – addirittura nei secoli paleocristiani. Dal punto di vista etimologico, santuario significa “luogo sacro”, un luogo cioè, dove in forza di una speciale manifestazione, la divinità viene riconosciuta e venerata. Proprio per dare maggiore importanza a questo concetto di sacralità, quasi tutti i santuari furono costruiti lungo le grandi strade di comunicazione, svolgendo così una funzione di centro d’irradiazione religiosa. Anche il nostro santuario non sfuggì a questa regola, poiché esso fu edificato proprio sulla strada romana, che da Pavia andava a Torino, accanto ad un palazzo, ovvero una di quegli alberghi d’accoglienza, sorti per la sosta o il pernottamento dei prefetti o dei comandanti militari e dove si poteva trovare del cibo e del fieno per i cavalli. Il luogo, non lontano dalla confluenza della Dora Baltea nel Po, era stato scelto sia come tappa intermedia della strada in questione, prima di traghettare il fiume, sia per il fatto che in esso vi era una piccola comunità, costituita, con ogni probabilità, da militari e loro familiari, posti a difesa dei confini naturali dell’estremo lembo vercellese. La strada romana, dopo aver attraversato i territori di Lomello, Cozzo, Carbantia (Balzola), Rigomago (Trino), Ceste (tra Santa Maria e Fontanetto Po), raggiungeva la zona del santuario, dirigendosi poi verso i cascinali di Ravanara e Landoglio, per puntare su Chivasso e Torino.

Essa, ben più antica della via francigena annotata nel 994 nel diario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, viene descritta in diversi itinerari antichi, fra i quali quello chiamato Gerosolimitano o Burdegalense, per il fatto che andava da Bordeaux a Gerusalemme. Sul suo tragitto, si trovavano diverse mansioni, cioè dei posti fortificati per il ricovero delle truppe militari di passaggio. Pertanto, anche questa strada, come la via francigena, era percorsa da soldati, pellegrini, religiosi, mercanti, che andavano nei paesi conquistati dai romani o nei luoghi santi.

Essa, ben più antica della via francigena annotata nel 994 nel diario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, viene descritta in diversi itinerari antichi, fra i quali quello chiamato Gerosolimitano o Burdegalense, per il fatto che andava da Bordeaux a Gerusalemme. Sul suo tragitto, si trovavano diverse mansioni, cioè dei posti fortificati per il ricovero delle truppe militari di passaggio. Pertanto, anche questa strada, come la via francigena, era percorsa da soldati, pellegrini, religiosi, mercanti, che andavano nei paesi conquistati dai romani o nei luoghi santi.

Nella seconda metà del IV secolo, Sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli, comprese la necessità di portare il Vangelo nei villaggi e nelle campagne, dov’erano ancora forti i culti pagani. Per conseguire questo scopo, ebbe la felice intuizione di fondare delle pievi rurali nella vasta diocesi, che allora comprendeva quasi tutto il Piemonte. Questi primitivi edifici di culto ottennero dallo stesso vescovo lo ius fontis, cioè il diritto di amministrare il battesimo ai fedeli, poiché fino a quel tempo, soltanto il vescovo poteva amministrare tale sacramento. Fu così che nella prima decina di pievi sparse nella territorio della diocesi, fu fondata anche la nostra detta del Palazzo, la quale, era autonoma e godeva di un’amministrazione propria, riproducendo nel suo distretto il centralismo primitivo dell’Ecclesia Vescovile, con la cura delle anime in tutti i paesi e villaggi del circondario. All’interno di essa si trovava una comunità di religiosi formata dal plebano, che ne era il titolare, a sua volta coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, suddiaconi, un custode del cimitero detto fossore, un lettore, un ostiario (cioè un guardiano delle porte della chiesa), un esorcista e alcuni laici addetti ai lavori di manutenzione, giardinaggio e tenuta di una vigna. La diocesi, con la nuova rete plebana, costituì una federazione di chiese raggruppate intorno alla chiesa madre di Santa Maria Maggiore di Vercelli, matrice di tutte le chiese del Piemonte, che divenne sede di vescovo a partire dall’anno 345. Torino fu da essa smembrata una decina d’anni dopo, indi seguì Tortona, Novara, Ivrea e Aosta. Tutte ebbero inizialmente la chiesa diocesana sotto gli auspici della Madonna. Così avvenne, analogamente, anche per le chiese locali.

La pieve della Madonna del Palazzo divenne, nel giro di pochi anni, il centro religioso d’un vasto territorio che andava da Palazzolo a Saluggia, dove vivevano delle popolazioni sparse e probabilmente ancora da battezzare. Il pievano titolare delegava sacerdoti per le celebrazioni religiose nelle chiese minori, le quali, cercavano di soddisfare i bisogni e l’assistenza religiosa a tutte le popolazioni, anche quelle più lontane. Col passare dei secoli e con l’aumento della popolazione, le chiese minori si staccarono dalla nostra pieve, diventando a loro volta parrocchie.

La pieve della Madonna del Palazzo divenne, nel giro di pochi anni, il centro religioso d’un vasto territorio che andava da Palazzolo a Saluggia, dove vivevano delle popolazioni sparse e probabilmente ancora da battezzare. Il pievano titolare delegava sacerdoti per le celebrazioni religiose nelle chiese minori, le quali, cercavano di soddisfare i bisogni e l’assistenza religiosa a tutte le popolazioni, anche quelle più lontane. Col passare dei secoli e con l’aumento della popolazione, le chiese minori si staccarono dalla nostra pieve, diventando a loro volta parrocchie.

La fondazione della chiesa di Santa Maria del Palazzo, dunque, rientrò nel programma di evangelizzazione di Sant’Eusebio. Accanto ad essa viveva un popolo chiamato degli Agamini, trasferito probabilmente da Ghemme nel novarese, al quale Eusebio, mediante una lettera, inviò la sua paterna benedizione, mentre si trovava in esilio a Scitopoli, nella Palestina. Dal tenore di tale lettera sappiamo che la comunità in indirizzo era già evangelizzata. Quindi, questo estremo lembo di terra vercellese fu sicuramente fra i primi centri cristiani del Piemonte. Il problema della lettera indirizzata al clero subalpino, però, implica una riflessione di carattere storico. La sua triplice versione tramandataci ha determinato la necessità di un’ analisi testuale, in quanto nell’edizione curata dal vescovo di Vercelli Ferrero nel 1602, mancavano fra i destinatari, Aosta, Industria e gli Agamini del Palazzo, mentre la successiva riedizione del 1609 fu integrata dai suddetti luoghi che lo stesso Ferrero precisò di avere desunto da documenti autentici esistenti presso l’archivio episcopale. Quest’ultima lezione trova riscontro in un frammento citato dallo storico Jacopo Durandi, proveniente dalla cattedrale d’Embrun, contenente le tre località in questione.

L’espulsione da parte dei copisti di quei passi diventati oscuri e non più intelleggibili è un fatto ricorrente nella trascrizione dei codici. Dopo molti secoli, sulla comunità degli Agamini stanziati intorno al palazzo, tra la Dora e il Po, scese il velo del silenzio e quindi il toponimo non era sicuramente più identificabile nel Seicento. Ma nel primo testo pubblicato dal vescovo Ferrero l’omissione, come abbiamo visto, riguarda anche Aosta, località ben nota. C’è da chiedersi pertanto se non si sia trattato anche di una difficile o impossibile trascrizione di un documento antichissimo, forse in varie parti illeggibile.

Dopo Sant’Eusebio, invano noi cercheremmo una vestigia, un documento che ci possa illuminare sulle vicissitudini della pieve. Le pressioni barbariche e, in modo particolare l’invasione dei Longobardi, segnarono una rottura storiografica. E’ indubitabile però che la chiesa di Santa Maria del Palazzo sia rimasta attraverso i secoli un baluardo di fede, una piccola fiaccola di luce che non si spense del tutto. In epoca successiva da essa vennero probabilmente smembrate le pievi di Santa Maria di Saluggia e San Germano di Palazzolo. Un rapporto d’indubbio valore eziologico con il primitivo sacello mariano è ravvisato nell’elenco delle pievi del X secolo, inserito nel foglio 108r. del Codice Vaticano 4322 e successivamente nei benefici ecclesiastici del 1299 in cui si trova inserita la nostra pieve che, nel corso del tempo, non ha mai mutato la sua primitiva denominazione. Sicuramente la dedicazione alla Madonna di questa pieve suggerì, per gemmazione, la titolazione della parrocchiale della B.V.Assunta di Crescentino, quando nel 1242 fu edificato il borgofranco.

Dopo Sant’Eusebio, invano noi cercheremmo una vestigia, un documento che ci possa illuminare sulle vicissitudini della pieve. Le pressioni barbariche e, in modo particolare l’invasione dei Longobardi, segnarono una rottura storiografica. E’ indubitabile però che la chiesa di Santa Maria del Palazzo sia rimasta attraverso i secoli un baluardo di fede, una piccola fiaccola di luce che non si spense del tutto. In epoca successiva da essa vennero probabilmente smembrate le pievi di Santa Maria di Saluggia e San Germano di Palazzolo. Un rapporto d’indubbio valore eziologico con il primitivo sacello mariano è ravvisato nell’elenco delle pievi del X secolo, inserito nel foglio 108r. del Codice Vaticano 4322 e successivamente nei benefici ecclesiastici del 1299 in cui si trova inserita la nostra pieve che, nel corso del tempo, non ha mai mutato la sua primitiva denominazione. Sicuramente la dedicazione alla Madonna di questa pieve suggerì, per gemmazione, la titolazione della parrocchiale della B.V.Assunta di Crescentino, quando nel 1242 fu edificato il borgofranco.

Il 25 marzo 1301 Giacomo di Robbio fondava un ospedale a Verrua, ovvero una specie di xenodochio, situato in Castro Plano, cioè dove sorgeva il borgo, affidandone la direzione a Giacomo di Biella, già pievano di Santa Maria del Palazzo. Nella seconda metà del secolo XIV la chiesa subì un lento ma progressivo declino, al quale non fu estraneo il borgo di Crescentino. Ciò costituì il preludio alla sua retrocessione a cappella campestre, quantunque l’ecclesia Palatii sia ancora riscontrabile in vari documenti successivi. La distruzione dell’antico sacello avvenne nel 1544, epoca in cui Crescentino fu occupata dalle truppe francesi e, con ogni probabilità, l’edificio già abbandonato, cadde definitivamente nel luglio 1552, quando fu assalito il castello di Verrua e con esso anche Crescentino. Ricostruita nel 1577 ad opera di Antonia Sosso, detta la Bolongara (panettiera), una pia donna crescentinese che fondò l’ospedale di Santo Spirito, la piccola cappella campestre rimase sede di un rettore che celebrava periodicamente la Santa Messa.

La ricostruzione del santuario.

La ricostruzione del santuario, avvenuta nel 1577, come abbiamo visto nella scorsa puntata, era assai modesta, perché comprendeva solamente il sacello e un piccolo vano destinato ad oratorio. L’antica struttura romanica, che per secoli aveva sfidato il tempo ed aveva irradiato la luce del Vangelo nella zona circostante, era andata perduta.

La ricostruzione del santuario, avvenuta nel 1577, come abbiamo visto nella scorsa puntata, era assai modesta, perché comprendeva solamente il sacello e un piccolo vano destinato ad oratorio. L’antica struttura romanica, che per secoli aveva sfidato il tempo ed aveva irradiato la luce del Vangelo nella zona circostante, era andata perduta.

La stessa erezione dei nuovi muri a forma rettangolare della parte retrostante ancora visibile, rivela un lavoro eseguito con sobrietà ed economia e mediante il recupero di laterizi usati. Per molto tempo, si pensò alla formazione di un santuario più grande e più dignitoso, ma le continue guerre e la mancanza di mezzi economici impedì la realizzazione di un siffatto progetto. Fu solamente nel 1737 che, don Giuseppe Maria Sagnò, rettore di questa piccola cappella, dove celebrava periodicamente la Santa Messa, iniziò a darsi da fare per la formulazione di un progetto che riportasse la chiesa al suo antico splendore. Egli lottò con tutte le sue forze, andando bussare alla porta delle famiglie più facoltose della città ed interessando le piccole imprese locali, al fine di poter dar inizio ai lavori, almeno per singoli lotti, nell’attesa di tempi migliori Lavorò incessantemente per questo sogno fino alla sua morte, avvenuta nel 1763. L’ultimo progetto, che don Sagnò sostenne, prevedeva l’incorporazione del sacello preesistente. Ma le varie ipotesi s’intrecciarono in modo confuso e non seguirono una metodologia architettonica complessiva, così si sovrapposero alcuni tentativi disordinati, come l’erezione del campanile prima degli interventi sulla vecchia struttura.

Gli ostacoli in ogni caso non scoraggiarono don Sagnò che, dopo vari tentativi, presentò nel 1749 una domanda di contributo al comune di Crescentino per realizzare un presbiterio su cui innestare due gradinate laterali d’accesso al sacro tempietto della Beata Vergine. Due anni dopo, commissionò a Solaro della Valle di Como, dimorante a Saluggia, un piccolo altare di scagliola, marmoreggiante alla romana (…) e un gradino sotto il tabernacolo, di lunghezza quanto si estende la mensa, con il suo contraltare e due medaglioni lateralmente, per la somma di lire 300 di Piemonte. Sfortunatamente don Sagnò non riuscì a vederne la fine, ma poco prima di morire lasciò le sue sostanze per il proseguimento dei lavori, legando al sacro luogo anche l’attuale terreno alberato posto dietro il santuario stesso. Il suo successore, don Teodoro Peruzia, della congregazione dei padri filippini detti dell’oratorio, proseguì i lavori della cappella e, poiché a Crescentino in quello stesso periodo si trovavano varie squadre di muratori che operavano per il rifacimento del civico palazzo, della chiesa della Risurrezione e della parrocchiale della frazione di Santa Maria, con ogni probabilità entrò in contatto con qualche mastro da muro o architetto, che gli prospettò la realizzazione di una struttura che fosse in connessione architettonica col sacello, costituita dal rettangolo del presbiterio e, in prosieguo, dall’ovale del nartece, sovrastato da cupola ellittica. Intanto, nel 1757, ultimato il primo lotto di lavori, il Peruzia indisse solenni celebrazioni religiose, alle quali parteciparono anche i paesi vicini, per l’esposizione della miracolosa statua della Madonna alla pubblica veneratione per tre giorni sopra l’altare di detta chiesa (…), indi collocata nello scurolo superiore.

Il trasporto del campanile.

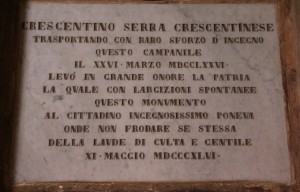

Come già accennato, alla ricostruzione della chiesa con l’incorporazione del preesistente sacello, era d’ostacolo il campanile costruito quasi a ridosso della vecchia costruzione che doveva essere abbattuta, se non fosse stato accolto e sostenuto, quantunque temerario, il progetto di uno spostamento tutt’intero del campanile stesso, prospettato da Crescentino Serra (1734-1804), un muratore d’umili condizioni, la cui famiglia si era trasferita da Casalborgone a Crescentino, dove nel 1702 aveva acquistato dalla confraternita di San Giuseppe un piccolo stabile.

D’ingegno fervido e di volontà tenace, il Serra seppe conquistarsi, anche se analfabeta, un discreto ruolo di capomastro. In particolare, aveva ottenuto dal comune l’appalto di diversi lavori riguardanti il rifacimento della pavimentazione di Piazza Vische, la pulizia della torre civica, la realizzazione del ponte in mattoni sulla roggia di Porta Pareto. Ma l’opera più consistente fu l’impianto dei caresini del 1766, un’originale canalizzazione con fondale in sternito, posta in tutte le contrade del borgo, entro la quale si svuotavano liquami e rifiuti urbani, raccolti poi dall’acqua proveniente dalla cosiddetta diga del Becco o Moglia, che scorreva senza interruzione e con flusso sostenuto attraverso delle microarterie sotterranee. L’ingegnoso sistema per lo smaltimento dei pozzi neri domestici fu sostituito solamente nel 1933, quando furono realizzate le moderne fognature. Dai crescentinesi era soprannominato lo Scottone, nome che deriva probabilmente dall’omonimo territorio situato fra le frazioni Campagna e Monte, ove la famiglia Serra aveva acquistato alcuni fondi rustici.

D’ingegno fervido e di volontà tenace, il Serra seppe conquistarsi, anche se analfabeta, un discreto ruolo di capomastro. In particolare, aveva ottenuto dal comune l’appalto di diversi lavori riguardanti il rifacimento della pavimentazione di Piazza Vische, la pulizia della torre civica, la realizzazione del ponte in mattoni sulla roggia di Porta Pareto. Ma l’opera più consistente fu l’impianto dei caresini del 1766, un’originale canalizzazione con fondale in sternito, posta in tutte le contrade del borgo, entro la quale si svuotavano liquami e rifiuti urbani, raccolti poi dall’acqua proveniente dalla cosiddetta diga del Becco o Moglia, che scorreva senza interruzione e con flusso sostenuto attraverso delle microarterie sotterranee. L’ingegnoso sistema per lo smaltimento dei pozzi neri domestici fu sostituito solamente nel 1933, quando furono realizzate le moderne fognature. Dai crescentinesi era soprannominato lo Scottone, nome che deriva probabilmente dall’omonimo territorio situato fra le frazioni Campagna e Monte, ove la famiglia Serra aveva acquistato alcuni fondi rustici.

Vivificando gli insegnamenti paterni e del nonno Domenico, si aprì nel Serra una straordinaria capacità d’intuizione e penetrazione in opere che richiedevano alta perizia. Nel 1775, il suo nome divenne popolare per aver trascinato indietro di circa quattro metri e mezzo, così come si trovava, l’imponente altare ligneo della confraternita di San Bernardino.

Vivificando gli insegnamenti paterni e del nonno Domenico, si aprì nel Serra una straordinaria capacità d’intuizione e penetrazione in opere che richiedevano alta perizia. Nel 1775, il suo nome divenne popolare per aver trascinato indietro di circa quattro metri e mezzo, così come si trovava, l’imponente altare ligneo della confraternita di San Bernardino.

L’iniziativa del trasporto del campanile incontrò vivaci opposizioni fra gli impresari più accreditati dell’epoca. Tuttavia, anche se in mezzo a tante diffidenze, egli assicurò che la spesa non avrebbe ecceduto le 200 lire di Piemonte e non avrebbe esposto le autorità alle risate del pubblico, anzi la fama dell’antichissima chiesa si sarebbe maggiormente estesa. Così sarebbe stato possibile iniziare la costruzione della chiesa attorno alla cappella, creando lo spazio per la formazione dell’impianto rotondo del nuovo edificio previsto dal progetto, salvando sia il campanile che il sacello. Padre Peruzia, sciolta la riserva, affidò al capomastro l’ardita impresa. Dopo aver predisposto un modello di legno, il Serra cominciò a preparare le fondamenta su cui doveva essere trasferito il campanile. Nei primi mesi del 1776, costruì un traino con robuste travi rotonde di rovere, annunciando che il 26 marzo sarebbe stato pronto per eseguire l’opera. In quel giorno, una moltitudine di persone, accorsa da tutte le parti, si schierò davanti alla cappella della Madonna.

Il Serra, dopo aver fatto salire sul campanile il figlio

primogenito Filippo affinché suonasse le campane a festa durante il trascinamento, diede inizio all’impresa. Il campanile, adagiato e fissato sul telaio di legno, fu trasferito nella nuova sede. Enorme fu la meraviglia dei cittadini stupefatti dallo straordinario avvenimento. Grandi onori giunsero al Serra, che

tuttavia rimase sempre un uomo laborioso e velato dal manto discreto dell’umiltà. Egli morì a Crescentino povero com’era vissuto e le sue spoglie vennero più tardi riposte ai piedi di quel campanile che fu la gloria e la poesia della sua mite anima paesana.

Se i dati contenuti nella delibera comunale coeva al trasporto sono esatti, dobbiamo dedurre che tale campanile era alto sette trabucchi, cioè metri 21,57, rispetto ai 26,50 attuali, dovuti ad un rialzo successivo. La dima in ottone, incastonata nel pavimento, indica l’angolatura relativa alla precedente ubicazione del campanile, la cui distanza, dichiarata in oncie sessanta ossia cinque piedi liprandi, cioè metri 2,57, risulta inferiore a quella reale. La posizione del campanile, inoltre, presenta un’inclinazione di circa tre gradi rispetto all’asse dell’edificio, dovuta alla posizione originaria, oppure ad una lieve rotazione verificatasi durante il trasporto.

La principessa Placilla e il Santuario della Madonna del Palazzo

Una delle leggende sul santuario raccolta dai cronisti locali è quella della principessa Placilla, una donna cristiana d’alto lignaggio, esiliata nel palazzo presso crescentino dall’imperatore Teodosio. La prima versione del racconto risale all’avvocato crescentinese Secondo Restaldi (1799-1851), il quale nel 1846 scrisse che Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli, per confortare la pia donna e consolarla nella sua afflizione, le fece dono di una statua di legno, rappresentante Maria santissima col Bambino in braccio; e per collocare la venerata immagine in luogo onorevole, avesse la religiosa principessa fatto costruire una cappella, cresciuta in molta fama coll’andare del tempo appo i devoti, che ivi si recavano ad impetrare grazie alla Regina dei cieli. Nel 1857, il sacerdote don Giacomo Bossi aggiunse, in una breve nota, che il racconto veniva narrato ai figliuoli dai padri, avvertendoci così di non aver attinto da alcuna fonte scritta. I successivi opuscoli, nei quali furono introdotte alcune varianti dalla pubblicistica divulgativa riguardante il santuario, finirono per entrare di fatto nelle narrazioni popolari che molti ritennero appartenenti alla tradizione erudita, legata a Sant’Eusebio e ai primordi del cristianesimo in Piemonte. La domanda che qui dobbiamo porci è se il racconto sia riconducibile ad un solido filone antico, ovvero se invece si tratti di una sovrapposizione di notizie incerte, confluite da varie parti per dar forma ad un episodio ingenuo e pittoresco, perennemente oscillante tra il folklore e la favola, facilmente radicabile nell’immaginario dei fedeli.

L’esame delle fonti documentarie locali, stimolate dalla necessità di un riscontro atto a stabilire un’eventuale origine antica del racconto che, secondo il Bossi, si tramandava di padre in figlio, ci ha indotti a concludere circa l’insussistenza di questa tradizione anteriormente alla fine del secolo XVIII. Le ricerche avviate in diverse direzioni hanno sostanzialmente portato a constatare che il nucleo storico accertabile parte dal 1577, senza alcuna traccia di memorie sincrone che in qualche modo rimandino, anche a livello iconografico, ad una donna cristiana esiliata a causa della fede. Neppure il frate francescano Carlo Emanuele Degregori, che ha preteso di illuminarci sull’antichità di Crescentino, riporta il fatto, e sbrigativamente conclude che resta in Crescentino viva la memoria dei nomi antichissimi, e dei luoghi d’un Castellaccio, e d’un Palazzo, ove da tempo immemorabile è stata eretta una Cappella ad onore di Maria Vergine, perciò detta la Madonna del Palazzo. Eppure l’occasione per parlarne sarebbe stata propizia e soprattutto congeniale al suo temperamento che, con soverchia abbondanza di particolari, facilmente indulgeva in racconti cervellotici e senza alcun fondamento. Il breve saggio del Bossi, che ripete pedissequamente quello del Restaldi, appare affetto da una certa superficialità piuttosto consueta negli autori locali, preoccupati di fornire un’immagine di tutto rispetto al loro santuario, del quale avevano perso ogni memoria. Ciò però non costituisce un motivo sufficiente per trascurare una narrazione accolta senza difficoltà e che ha subito trovato la sua espressione nel deposito della fede più che nella dimensione storica.

Metodologicamente la tradizione offre spesso materia d’indagine piuttosto complessa se si vuole risalire alle origini per ritrovare quei frammenti che concorsero alla sua formazione. Quindi, essa assume un senso se studiata nella sua forma sincrona e diacronica, cioè come parte di una struttura religiosa e come risultato di uno sviluppo storico. Ma qui non è possibile applicare questo processo per l’assenza di un raccordo di dipendenza da una trasmissione di memorie orali, in quanto è di tutta evidenza l’utilizzo di materiale sincretistico raccolto localmente, il cui contenuto appare disgiunto non solo da qualsiasi supporto storico, ma anche da una radice antica.

Nell’episodio sono riscontrabili due elementi diversi: la statua lignea e Placilla. La leggenda della pia donna, perseguitata a causa della sua fede cristiana, proviene da un altro filone e fu inserita nel racconto per giustificare la presunta donazione del simulacro ligneo da parte di Sant’Eusebio. Il materiale costruttivo del racconto, con ogni probabilità fu ricavato da un genere letterario non dissimile da quello riportato dalla Cronaca di Novalesa su Priscilla, che per fuggire la persecutione di Nerone si ritirò in quell’estremità della Valle di Susa (…), dove fondò una chiesa o oratorio in honore del Salvatore. Una novella fabulosa e pressoché analoga a quella della presunta principessa cristiana che si riteneva sepolta in quel sarcofago di pietra esistente nell’interno della torre ottagona di Lucedio, ricordata, secondo alcuni, dal toponimo Cavo della Regina.

Il nome della signora cristiana del Palazzo sembra desunto dalla storiografia tardo antica, come ad esempio la prima moglie di Teodosio, salita agli onori degli altari e sua nipote, figlia di Arcadio, morta in concetto di santità, mentre il simulacro della Madonna si aggiunge alla tradizione delle tre statue di Oropa, Crea e Cagliari che Eusebio avrebbe portato dall’esilio. L’ipotesi più verosimile circa l’origine della leggenda di Placilla del Palazzo è che essa sia stata formulata nei primi anni dell’Ottocento, in seguito a vari pellegrinaggi della popolazione locale nel santuario mariano di Oropa e di quello di Crea Monferrato, ovvero dal contatto e dall’ascolto d’altri racconti, il cui modello costituì il riferimento ad un frammento autonomo, organizzato successivamente con aggiunte redazionali dagli autori sopra citati. Va sottolineato per completezza che nelle ricerche locali accade spesso di trovarci in presenza d’elementi leggendari o simbolici, che cercano di esercitare una funzione edificante sui fedeli. Tali elementi non vanno respinti, ma interpretati, inserendoli nel giusto contesto culturale.

Il nome della signora cristiana del Palazzo sembra desunto dalla storiografia tardo antica, come ad esempio la prima moglie di Teodosio, salita agli onori degli altari e sua nipote, figlia di Arcadio, morta in concetto di santità, mentre il simulacro della Madonna si aggiunge alla tradizione delle tre statue di Oropa, Crea e Cagliari che Eusebio avrebbe portato dall’esilio. L’ipotesi più verosimile circa l’origine della leggenda di Placilla del Palazzo è che essa sia stata formulata nei primi anni dell’Ottocento, in seguito a vari pellegrinaggi della popolazione locale nel santuario mariano di Oropa e di quello di Crea Monferrato, ovvero dal contatto e dall’ascolto d’altri racconti, il cui modello costituì il riferimento ad un frammento autonomo, organizzato successivamente con aggiunte redazionali dagli autori sopra citati. Va sottolineato per completezza che nelle ricerche locali accade spesso di trovarci in presenza d’elementi leggendari o simbolici, che cercano di esercitare una funzione edificante sui fedeli. Tali elementi non vanno respinti, ma interpretati, inserendoli nel giusto contesto culturale.

Il ritrovamento del simulacro della Beata Vergine del Palazzo

Abbiamo visto nelle puntate precedenti la storia e le varie vicissitudini del nostro santuario fino alla sua ultima ricostruzione. Passiamo ora alla scomparsa e al successivo ritrovamento della preziosa ed antica statua lignea della Madonna, fatto avvenuto nella prima metà del secolo XVI. Per una maggiore comprensione riportiamo la parte principale del racconto descritto per la prima volta dall’avvocato crescentinese Secondo Restaldi: «Una ragazza sordo-muta dalla nascita, pascolando una mandria di bovine presso una fonte poco discosta dalla summentovata cappella, le apparve una signora di leggiadro aspetto, la quale le impose di tosto recarsi dal di lei padre, ed ivi condurlo. Fu inteso il comando della ragazza, perciocché vuolsi, che quella signora fosse la B.V., la quale graziolla del senso dell’udito, e dall’uso della favella, e frettolosamente recatasi dal padre gli narrò in chiari e precisi termini l’accaduto, a segno che sorpreso questi dall’inatteso parlare della figlia, ascrivendo la cosa ad incontrastabile prodigio, non fu tardo a portarsi sul luogo indicatogli, dove altro non vide che il fonte, presso il quale ripeteva la ragazza che erale apparsa quella signora. Facendosi tuttavia ad esaminare quella limpida sorgente ebbe a scorgere sotto il cavo della ripa, d’onde scaturivano le acque, il già smarrito simulacro della B.V., che invano erasi per ogni dove dai pii crescentinesi ricercato.

Abbiamo visto nelle puntate precedenti la storia e le varie vicissitudini del nostro santuario fino alla sua ultima ricostruzione. Passiamo ora alla scomparsa e al successivo ritrovamento della preziosa ed antica statua lignea della Madonna, fatto avvenuto nella prima metà del secolo XVI. Per una maggiore comprensione riportiamo la parte principale del racconto descritto per la prima volta dall’avvocato crescentinese Secondo Restaldi: «Una ragazza sordo-muta dalla nascita, pascolando una mandria di bovine presso una fonte poco discosta dalla summentovata cappella, le apparve una signora di leggiadro aspetto, la quale le impose di tosto recarsi dal di lei padre, ed ivi condurlo. Fu inteso il comando della ragazza, perciocché vuolsi, che quella signora fosse la B.V., la quale graziolla del senso dell’udito, e dall’uso della favella, e frettolosamente recatasi dal padre gli narrò in chiari e precisi termini l’accaduto, a segno che sorpreso questi dall’inatteso parlare della figlia, ascrivendo la cosa ad incontrastabile prodigio, non fu tardo a portarsi sul luogo indicatogli, dove altro non vide che il fonte, presso il quale ripeteva la ragazza che erale apparsa quella signora. Facendosi tuttavia ad esaminare quella limpida sorgente ebbe a scorgere sotto il cavo della ripa, d’onde scaturivano le acque, il già smarrito simulacro della B.V., che invano erasi per ogni dove dai pii crescentinesi ricercato.

Non appena così fausta notizia divulgossi per il paese, universale fu la gioia ed il tripudio; quindi ordinata dal parroco una solenne processione, a cui immensa folla di popolo concorse, fu il simulacro, che tuttora si venera nel santuario denominato della B.V. del Palazzo, nel pristino suo luogo, restituito e collocato».

Lasciamo la narrazione alla devozione popolare per osservare invece ciò che realmente sussiste dietro al contenuto apologetico, il quale acquista un senso se visto in relazione all’ insieme culturale che il paese espresse dopo gli avvenimenti della prima metà del secolo XVI, avvenimenti che si rivelarono fecondi di racconti orali. Per valutare adeguatamente l’episodio dal punto di vista storico, occorre circoscrivere il nucleo in cui si configurò l’accaduto, cioè il possibile occultamento della statua per sottrarla al vandalismo dei soldati occupanti. Rientrano infatti tra gli aspetti caratteristici dell’esposizione una combinazione di diversi elementi e reminiscenze storiche che si riconnettono a quegli episodi che portarono all’annientamento dei signori feudali locali. Ciò conferma come, dalle tragiche esperienze di guerra, il popolo abbia fatto costante riferimento alla fede e nel contempo abbia dato corpo ad eventi particolari, fra i quali figurano la sparizione della statua della Madonna sotto la “scure” di un soldato di confessione protestante, appartenente alle truppe imperiali, ivi stanziatesi durante l’assedio di Verrua del 1552, posto dal maresciallo francese Carlo Cossé de Brissac.

Poiché è noto come le milizie luterane profanassero le chiese dedicate alla Madonna, l’episodio della sparizione del simulacro ha una sicura cornice storica, anche perché fu proprio in quel periodo che la chiesa cadde in rovina. Pertanto il fatto va individuato, come si è detto, nel 1552, periodo in cui dovette modellarsi il racconto su eventi calamitosi subìti dalla popolazione circostante. La possibilità del “prodigio” è ovviamente legata alla fede. Tuttavia oggi, anche nel campo scientifico, il pregiudizio dell’ impossibilità del miracolo va cedendo posto ad una considerazione più serena ed integrale di ciò che non è attribuibile alle sole forze della natura, come la cronaca, anche contemporanea, ci presenta. Se determinati casi sono constatabili oggi, sarebbe un errato procedimento storico il negare la realtà di avvenimenti riferiti al passato, solo perché ascrivibili ad una fenomenologia prodigiosa.

La notizia della distruzione della chiesa del Palazzo in tale periodo e con essa probabilmente il suo archivio, si ricava dal testamento della già citata Bolongara. Nel documento, redatto nel 1577, si fa menzione della Madona (…) nuovamente fabricata fuori dalle mura di questo loco, a cura e spese della stessa testatrice a honor di Dio et de la gloriosa Vergine Maria. L’opera della pia donna è ricordata anche da una postilla a margine della sua data di morte. Il ripristino degli edifici religiosi dedicati alla Madonna, come la chiesa di Via Longa nella frazione di Ciseno (oggi Santa Maria) e quella dell’Annunziata sulla strada per Livorno Ferraris, attestano il rifiorire del culto mariano e la dedizione di fede che si estrinsecò anche nella ricostruzione del sacello, già dimora del venerato simulacro.

Se l’antica chiesa fu oggetto di saccheggi da parte dei soldati tedeschi che cercavano di distruggere la statua, appare evidente che il principio ispiratore del fatto soprannaturale si manifestò in modo spontaneo e fuori dagli schemi razionali. Il sacello, da tempo abbandonato, cadde rovinosamente, come cadde il monastero di Santa Maria delle Grazie che sorgeva nei pressi dell’attuale Viale Rimembranza. Gli elementi sui quali la narrazione insiste nel rappresentare i fatti descritti come effetto della potenza divina non permettono – come già rilevato – una esatta indagine, mancando qualsiasi riscontro documentario. Tuttavia, la manifestazione miracolosa si radicò e prevalse nell’ immaginario collettivo e conseguentemente ci pare lecito supporre che l’amore della gente verso la Madonna abbia “salvato” una statua da tempo venerata, senza aver bisogno di ricorsi surrogatori, tanto grande è la fede che il popolo cristiano ha sempre manifestato a questo centro devozionale.